Umberto Bellintani. Il nome dice poco anche agli addetti ai lavori. Oggi è più semplice imbattersi nelle sue poesie: un po’ di tempo è stato stampato Forse un viso tra mille, la sua prima opera, per Passigli, e di recente Nella grande pianura, per Mondadori. Prima, per poterlo incontrare, bisognava armarsi di pazienza e setacciare le librerie dell’usato, le biblioteche, gli archivi come alla ricerca di una pietra preziosa.

Eppure Bellintani non era proprio un uomo qualunque, nei lontani anni ’50. Allievo di Marino Marini alla scuola d’arte di Monza Stimato da intellettuali dell’importanza di Vittorio Sereni, Montale, Fortini; amico di Mario Luzi e Vasco Pratolini. E indiscutibilmente poeta. Basterebbe uno dei suoi quadri rustici, come Sera di Gorgo, per darci un’idea della qualità del suo verso:

Ancora opache innanzi a questa

sera ed umane.

Ora sono delle anime viola

le figure d’intorno al carretto

di chi grida il bel rosso dell’anguria.

E l’asino è un’ombra che sogna

e mastica biada.

Là il cielo è un verde di giada;

una rondine vi si tuffa,

esce, si perde:

è quasi ora di accendere lucerne.(U. Bellintani, Sera di Gorgo, da Forse un viso tra mille, Passigli, Firenze, 2014, p. 10)

Una voce calda ci parla. Una voce calda innamorata del paesaggio che vede e vive. Siamo a Gorgo, frazione S. Benedetto Po, paesino disperso nella campagna mantovana, che discende verso le sponde del Grande Fiume. Paesaggio lombardo di case e campi, e filari di alberi vicino alle rogge; forse un tempo vi erano anche dei boschi, oggi pressoché scomparsi, in favore di terreni agricoli e nuovi insediamenti. Siamo in una terra ancora oggi poco raggiungibile, lasciata in disparte.

In disparte proprio come il nostro autore, che per tutta la vita ha fuggito i riflettori, il successo, contribuendo così al suo stesso oblio. Erano gli amici, gli intellettuali, i poeti a volerlo pubblicare, a convincerlo, a supplicarlo in ginocchio. Per uno dei suoi ultimi libri, Nella grande pianura, Maurizio Cucchi è dovuto andare fino a casa sua, dopo che per trentacinque anni Bellintani non aveva pubblicato nulla.

Bellintani aveva un problema con il successo. Si dice che non volesse nemmeno andare alla presentazione del suo libro. Si era seduto al bar di fronte, a leggere, e non voleva saperne: «Sì sì, fatela, andate, andate. Io rimango qui». Era un essere eccentrico, schivo, campagnolo. Un semplice impiegato di provincia, che si sentiva assolutamente inadeguato in quel mondo di professori e intellettuali.

Come l’ostrica verghiana, Bellintani ha scelto di rimanere per sempre nel suo bozzolo, nella sua Gorgo. C’è qualcosa che lo attira, lì. Qualcosa che non si vede, che non si sente. Qualcosa che è molto simile a ciò che dice Ginevra Bompiani alla fine di un’intervista rilasciata a Nuovi Argomenti:

(…) La lettura è stata, per tanti secoli, una sospensione di realtà, una pausa dentro alla morsa degli eventi. Oggi di realtà ce n’è poca, siamo circondati di dispositivi che fingono di condurci a lei, mentre ci riportano a noi. È come vivere in una stanza piena di specchi, sperando di attraversarli. Per questo, credo, o anche per questo, si legge poco. Perché il gesto del nostro tempo non è quello di appartarsi, ma quello di sbattere contro gli specchi, o contro la gabbia, come tanti uccelli allarmati.

È la possibilità di rimanere in disparte. Marginali. E da lì, di osservare la vita. Di immaginarla, ricrearla. Con una forza e una vividezza impossibili se si fosse al centro: perché il centro è fatto di specchi, che in ogni momento riflettono nuovi oggetti, nuove cose; e allora si vorrebbe andare lì, verso quelle cose. Ma sono solo un riflesso. Del resto, anche Leopardi, nel suo Infinito, non si mette a osservare il paesaggio come un eroe romantico: al contrario lo nasconde, mettendosi dietro una siepe. Forse per questo Omero era cieco.

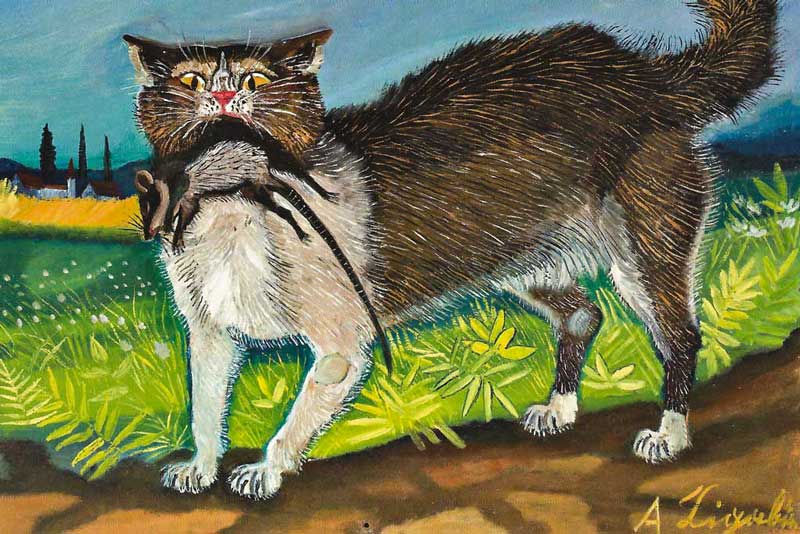

Ed è così che è saltato fuori un poeta del tutto diverso da tutti gli altri. Un poeta visionario, immaginifico. Ora abbiamo visto uno scorcio di campagna, di vita vicino a lui. Ed è affascinante, suggestivo. Sentiamo questa voce calda, umana; vediamo i colori, il rosso dell’anguria. Siamo lì, come per toccarli, come in un quadro di Segantini. Ma Bellintani non si limita a questo verismo rustico: va molto oltre. Lo vediamo nella sua seconda raccolta, in una poesia come Il gatto che ritto si dorme (ripubblicato poi con il titolo di Voci dell’arcano):

Il gatto che ritto si dorme

al sommo del palo in questa quiete

dell’aria al pomeriggio di fuoco,

e la rana che grida terrore

dove il fosso s’incurva,

sono voci dell’arcano, e la cetonia

stremata sul sentiero e l’acqua

infesta di torpore e morte;voci dell’arcano

che dilagan talvolta allora

che tutto s’addensa nel cuore,

preme e non sai

se di vita diversa un esser vivo

un irrequieto immortale

o d’altri mondi a noi cala la voce.Altro non sai che tu vivi

di questo senso profondo della vita

che ti snerva e che puoi

affascinato dare il fianco alla morte.(U. Bellintani, Paria, Edizioni della Meridiana, Milano 1955, p. 13)

Il gatto, la cetonia, la rana, sono apparizioni, simboli di un senso nascosto dell’esistenza che si sprigiona solo in alcuni momenti di osservazione del reale, nelle ore meridiane, come diceva Montale, quando il sole rende nette le ombre, e tutto sembra mostrarsi per la prima volta; i corpi hanno un aggetto che prima non avevano, le forme si fanno più nitide. E lì appare l’arcano.

L’arcano terrorizza, l’acqua è infesta di torpore e morte. Al poeta si schiude una realtà ulteriore, un mondo nascosto dietro la fauna e la vegetazione conosciuta e quasi anonima. La voce non è più bucolica e serena: ora si fa cavernosa, profonda. È la voce dello sciamano, a cui si aprono nuovi stati dell’anima. È impossibile leggerla con un tono di voce normale, le consonanti riempiono la bocca, le parole rimbombano, con un particolare senso di morte che accompagna l’autore, ma che non è mai lugubre o funerario. Al contrario, è venato di quella particolare malinconia che rende più attaccati alla vita.

L’esistente è sofferenza, per Bellintani; in particolare la modernità, in cui l’uomo è scisso tra sé e i suoi sogni, tra sé e la natura, tra sé e il suo lavoro. Per questo Bellintani vagheggia un passato mitico. In Sino alle prime sorgenti scrive:

Oh lo potessi rifar tutto il cammino,

sino alle prime sorgenti, a poco a poco

giungere al tempo lontano di paludi

dove muggiva un serpente e dove l’antropo

ancor non era. Non mi sta

certo nel cuore la brama di por piede

nell’ammirato domani, non m’importa sapere

il volto che avrò, quale ventura

attende l’uomo al di là di questo evo.Amo il passato. In esso mi ritrovo

nell’unno forte, nell’ominide che balza

sopra la preda, nell’urlar del dinosauro.(U. Bellintani, E tu che m’ascolti, Mondadori, Milano, 1963, p. 75).

Il presente, inglorioso, banale, vile, divarica l’uomo e la natura, li rende opposti, li arma l’uno contro l’altro. E il senso nascosto e arcano della vita diviene irraggiungibile. Se ne può ancora avvertire l’effluvio, si può avvertirne il richiamo: la cetonia lo mostra, l’acqua putrida e stagnante; sono lì, sono fantasmi, epifanie dell’arcano. Ma quel che vi è oltre, ci è ormai inaccessibile. La forza del passato, la forza bruta, ferina dell’ominide, dell’unno che devasta la molle civiltà (Bellintani era un accanito lettore di Nietszche, e si vede) incarnavano l’unità uomo-animale, e dunque l’uomo era più vicino al segreto dell’esistenza.

Di qui il conseguente interesse per le civiltà primitive ed esotiche, per le popolazioni primitive africane, per i popoli precolombiani. E assistiamo ad un’ulteriore trasformazione. Non solo la vegetazione di Gorgo racchiude in sé un segreto, ma si tramuta in foresta pluviale, in deserto e steppa sterminata; l’occhio del poeta non si ferma al visivo, a ciò che può concretamente vedere e sentire, di cui può avere esperienza diretta: al contrario si incammina per i sentieri di sabbia e dune dei cammellieri, prende la via dei carri zigani; d’improvviso si trova nella foresta, dove tutto è tenebra; e ne esce, fino a vedere spuntare una balena dalle acque del lago:

Bocca di balena dai centomila denti d’oro

per ingoiare stanotte la terra,

io sono un pescatore di anguille sulla barca

per lasciarle poi libere ondulare

nella corrente del fiume sino al mare.

Bocca di balena dai centomila denti d’oro

il tuo occhio di luna m’ha seguito quando scesi

a sciogliere la barca questa sera

dalla riva e abbandonarmi alla corrente

della vita notturna e poi solare.(Umberto Bellintani, Nella grande pianura, Mondadori, 1998)

Ogni poesia di Bellintani è un mondo a sé, un intero mondo di cose che si apre al nostro sguardo di lettori. E di ognuna si potrebbe parlare per ore, si potrebbero analizzare i dettagli e le sfumature prosodiche, si potrebbero sviscerare per ore simboli e riferimenti. Hanno fibra e spessore; e non molte, oggi, ne hanno di simile. Una poesia di potenza devastante è A Ima Sumac, orchidea tenebrosa e usignolo.

Non è una poesia facile. Innanzitutto bisogna sapere che Yma Sumac (nome d’arte di Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo) era una cantante peruviana. Negli anni ’50, in Italia, non era certo famosa, ma poteva capitare di sentire un brano alla radio; mambo e musica tradizionale, soprattutto. Però questa Yma Sumac aveva una particolarità: un’estensione vocalica del tutto eccezionale, che le consentiva vocalizzi altamente spericolati, ed esperimenti vocalici che ricordano dei richiami primigeni, delle voci sciamaniche. A volte sembra addirittura fondersi con il verso di un puma o di una tigre, il richiamo di un uccello tropicale, o di qualche altra forma di vita ancora sconosciuta.

La cantante suggestionò fortemente Bellintani, e la poesia che le ha dedicato è la sintesi dell’intera sua poetica:

Io che fui l’indiano piumato e ho gettato alle zanne

del serpente meraviglioso il trillo della vergine;

io che fui Bantu, e condor, e selva tenebrosa,

ben posso ascoltare il tuo canto, Ima Sumac,

dorata cometa, e serpente, e fragoroso Niagara.Ben posso ascoltare il tuo canto, Ima Sumac.

Io che fui Zulú, e silenzio, e sussurro nella foresta,

e che danzando ululavo al vulcano il mio terrore

e il mio incanto al gran dio antropofago,

ben posso ascoltare il tuo canto, Ima Sumac.(U. Bellintani, E tu che m’ascolti, Mondadori, Milano, 1963, p. 78)

C’è tutto: c’è l’indiano piumato, il Bantu e lo Zulù, il popolo nero caro a Bellintani; c’è il serpente meraviglioso, e il condor, e la selva tenebrosa, e la foresta incantata. L’umano è messo accanto all’animale e al vegetale, ed il poeta si identifica con tutti essi. Egli, in quanto poeta, è ciò che osserva, è ciò che pensa. Pensa talmente forte da essere, da incarnare l’oggetto pensato. E la poesia non è altro che questo, un modo per essere, per essere i mari e le montagne, per diventare come le nuvole, che stanno e si dissolvono.

Ma il quadro non è bucolico: ecco la vergine da sacrificare (eco forse della Sagra della primavera di Stravinskij), ecco il grande dio antropofago, il dio che mangia i suoi figli, la natura che vive di nascita e di morte, e si ciba costantemente di se stessa. E la natura genera incanto e terrore, che può essere solo ululato, scongiurato danzando: la danza rituale, il canto primigenio e disperato dell’uomo, dell’uomo che cerca disperatamente di farsi amiche le forze naturali e soprannaturali, per poter vivere. E il poeta è tutto questo, il poeta ha vissuto tutto questo, internamente, senza muoversi di un passo. Ed è per questo che il poeta può ascoltare il canto meraviglioso di Yma Sumac. Anche lui è parte di quel mondo miracoloso e dimenticato.

Ora si comprende perché Bellintani si sia ritirato. Del perché circoli appena nelle librerie, del perché pochi lo conoscano. Non canta il corpo elettrico. Non mette in crisi la lingua, non la scompone e ricompone come gli avanguardisti. Tutta la sua poesia è un’operazione negromantica di rievocazione dell’antico. Ma non per una rassegnata nostalgia: per la curiosità, per la bellezza di scoprire un mondo altro dietro il semplice mondo quotidiano. Abbeverarsi alle antiche sorgenti è il desiderio di Bellintani. Abbeverarsi in quell’epoca in cui uomo e animale, e albero, e seme e nuvola erano una cosa sola.

Umberto Bellintani nacque a Gorgo di S. Benedetto Po il 10 maggio 1914. Frequenta a Monza l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e si diploma in scultura nel 1937. Nel 1940 combatte in Albania e in Grecia; nel 1943 viene internato a Görlitz e rientra nel paese natale nel 1945, dove risiederà, con iper- sedentaria tenacia, fino alla data della sua scomparsa, il 7 ottobre 1999.