Appunti di epistemologia – IV

“Riferimento a valori”, idealtipo, teoria come modello di comprensione dell’essere umano… L’ultima volta ci siamo lasciati sulle note di questi concetti. Concetti che rimandano ad un’idea controintuitiva di conoscenza.

Mentre normalmente siamo portati a pensare che conoscere significa rispecchiare il reale, Weber afferma invece che conoscere significa creare. Creare modelli, creare un senso, creare il mondo. Certo, non in senso ontologico: non è che appena ci giriamo il mondo alle nostre spalle sparisce. Piuttosto in senso gnoseologico. Cosa sarebbe il mondo senza un’attività intellettuale da parte di un soggetto, se non uno sfondo grigio in cui tutto si presenta come sfocato e indistinto?

Ma così – si potrebbe obiettare – non si rischia di appiattire la conoscenza sulla convenzionalità? Di concepire il sapere come un mero gioco di affermazioni, accettate perché “tutti la pensano allo stesso modo”? È possibile insomma che «la Terra gira intorno al Sole» sia vera solo perché noi ci crediamo?

È questo un modo per porre la questione dell’oggettività del sapere. Il problema è pregnante: comprendere quali siano le condizioni di possibilità di un sapere oggettivo ci permette di stabilire come costruire il sapere stesso, quali metodi di indagine utilizzare, quali concetti sviluppare, che peso dare alle stesse parole “vero” e “falso”.

Ci inoltriamo insomma nel nucleo della filosofia, nella sua stessa ragion d’essere.

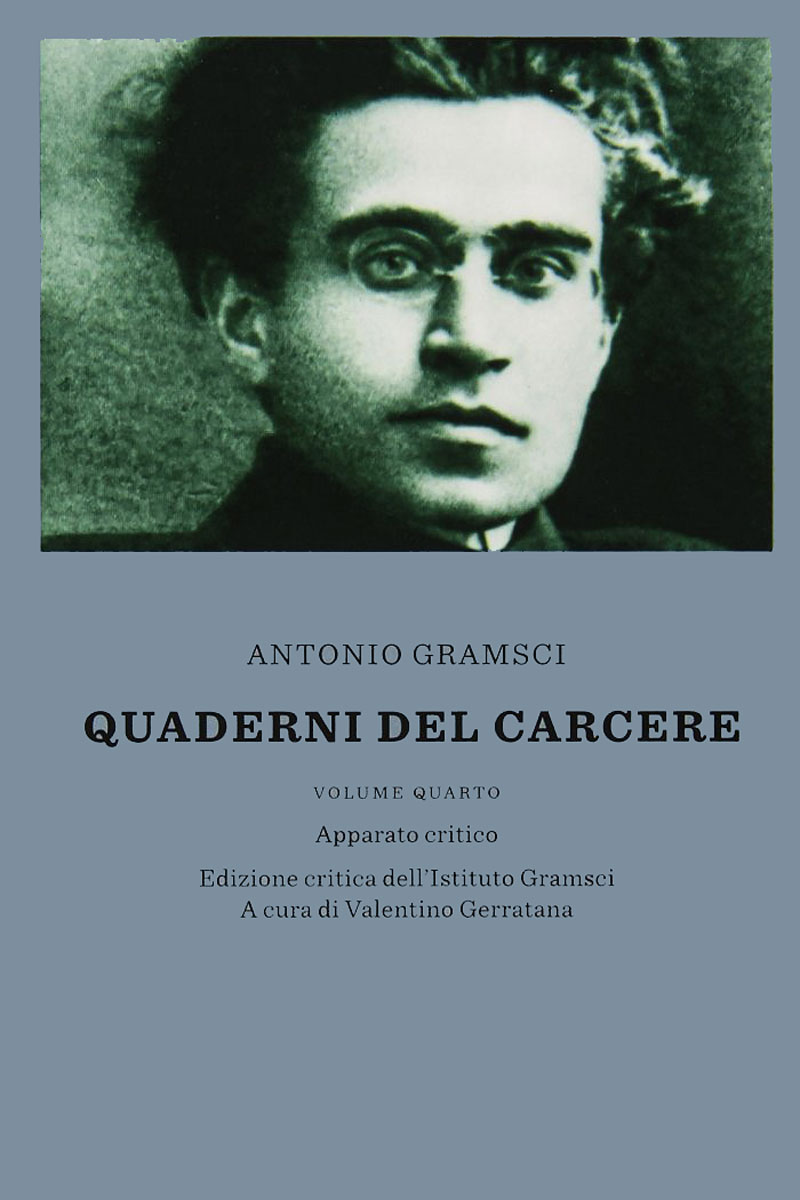

Dunque, cosa significa “oggettivo” e il suo contraltare, cioè “soggettivo”, “convenzionale”? Vengono in mente le parole di Antonio Gramsci.

Nei Quaderni del carcere, serie di appunti scritti in carcere tra il 1929 e il 1937, ad un certo punto scrive:

Il Russell dice presso a poco così: “Noi non possiamo pensare, senza l’esistenza dell’uomo sulla terra, all’esistenza di Londra e di Edimburgo, ma possiamo pensare all’esistenza di due punti nello spazio, dove oggi sono Londra ed Edimburgo, uno a Nord e l’altro a Sud”[1].

Il punto è precisamente questo. L’oggettività viene fatta coincidere da Bertrand Russell con una forma di sussistenza indipendente da qualsiasi osservatore degli oggetti e dei loro rapporti reciproci.

In fondo sembra abbastanza intuitivo: io conosco nella misura in cui prendo atto che esistono determinate cose nel mondo e che sono fatte in un certo modo. Queste cose ci sono oggi, così come c’erano ieri e ci saranno domani. Indipendentemente da me, da ciò che voglio o penso.

Vediamo però cosa risponde Gramsci:

Si può obbiettare che senza pensare all’esistenza dell’uomo non si può pensare di “pensare”, non si può pensare in genere a nessun fatto o rapporto che esiste solo in quanto esiste l’uomo. Cosa significherebbe Nord-Sud, Est-Ovest senza l’uomo? […] È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche[2].

“Arbitrario”, “convenzionale”, “storico”: tre termini qui equivalenti. Anzi, per meglio dire, tre termini che in sequenza precisano il concetto di “oggettivo” che Gramsci ha in mente. Un oggettivo che non può fare a meno di un soggetto che lo pone come tale. Sono io che stabilisco che “questo” è un oggetto, che “nord” indica un certo rapporto geografico tra luoghi esistenti nel mondo che chiamo “sud”, “est” e “ovest”. Sono io, ovverosia è il linguaggio che utilizzo.

Ecco appunto il linguaggio. Urge una divagazione. Qualche tempo fa stavo leggendo un articolo sul “Tascabile”, la rivista legata alla Treccani. L’articolo si intitola Dare un nome ai colori e ne consiglio vivamente la lettura.

Ora, il fulcro dell’articolo è il fatto che per molte popolazioni, compresi i Greci di Omero, il blu non esiste. Intendiamoci, non è che sono daltonici. È che non esiste nella loro lingua una traduzione della parola “blu”. Non avendo la parola, non hanno il concetto e perciò “confondono” il blu con gli altri colori. Val la pena citare un passo dall’articolo.

Se non abbiamo parole per descrivere un colore, tendiamo a non distinguerlo dagli altri colori di tonalità simili. Gli Himba, una popolazione della Namibia, non hanno parole per descrivere il blu […], ma hanno molti vocaboli per le sfumature di verde. Jules Davidoff, ricercatore dell’Università di Londra, ha mostrato ad alcuni Himba un cerchio composto da undici quadrati, di cui dieci di colore verde chiaro e uno blu scuro, quindi con una differenza che a noi appare palese. Quasi tutti gli Himba, tuttavia, non riuscivano a notare alcuna differenza tra gli undici quadrati e chi ci riusciva impiegava molto tempo e incappava in molti errori. Nella seconda fase dell’esperimento, Davidoff ha mostrato agli Himba un medesimo cerchio con dieci quadrati di una stessa tonalità di verde e uno con un verde di una tonalità leggermente diversa: per la maggior parte degli occidentali, tutti gli undici quadrati avrebbero avuto la stessa tonalità. Gli Himba invece distinguevano nettamente il quadrato differente.

In sostanza, una possibile spiegazione della teoria di Berlin e Kay[3] può essere che alcuni popoli non creano categorie mentali, con relativi vocaboli, per determinati colori, e dunque non li distinguono nettamente.

Quella precisazione, quella sfumatura data dalla parolina “storico”, buttata lì quasi con nonchalance da Gramsci nella citazione di prima, modifica profondamente il senso del discorso, permettendo di mettere a fuoco un tipo del tutto peculiare di arbitrarietà, di convenzionalità.

Non si tratta di svegliarsi un giorno e dire «il sole è verde», per poter aspirare alla verità. Si tratta di prendere atto di qual è il processo che ha portato una collettività umana, nel corso degli anni, dei secoli, ad assegnare determinati significati e sensi a certi suoni posti in specifici rapporti reciproci: le parole, le frasi, i discorsi.

Un processo ben lungi dall’essere neutrale o spontaneo, ma che anzi vive in simbiosi con le esigenze sociali e culturali della società che lo produce e al tempo stesso lo vive.

Questi termini – prosegue Gramsci – si sono cristallizzati non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale ma dal punto di vista delle classi colte europee che attraverso la loro egemonia mondiale li hanno fatti accettare dovunque[4].

Parlare di “esigenze sociali e culturali” è una perifrasi. Significa dire “politica”. Gramsci ha ben chiaro questo aspetto e infatti esplicita la questione tirando in ballo l’egemonia mondiale delle classi colte europee. L’elemento politico, nel suo dipanarsi storico è tanto importante che è addirittura possibile che

Il Giappone [sia] Estremo Oriente non solo per l’Europeo ma forse anche per l’Americano della California e per lo stesso Giapponese, il quale attraverso la cultura politica inglese potrà chiamare Prossimo Oriente l’Egitto[5].

Politica e sapere, sapere e politica. Anzi meglio: politica è sapere e sapere è politica. Il processo di comprensione dell’essere umano è un affare immediatamente collettivo, mai individuale e mai privato.

E in effetti, persino il simbolo dell’individuo che “si fa da sé”, il buon Robinson Crusoe, oltre ad alcuni oggetti, conservò dopo il naufragio una massa di “cose” assolutamente fondamentali per salvarsi la pelle: le conoscenze che aveva acquisito nel mondo “civilizzato”. Senza di esse, senza il «volatile pensiero» e l’«intelligenza creativa dell’arte» di cui parla Sofocle nell’Antigone, persino lui sarebbe stato spacciato.

Ma in che relazione stanno esattamente politica e sapere, prassi e comprensione del mondo?

La risposta richiederebbe uno spazio più lungo di quello impiegato fin qui. È meglio lasciare in sospeso la domanda per il prossimo capitolo.